Als im sogenannten „langen Sommer der Migration“ im Jahr 2015 viele Menschen nach Europa flüchteten, war in Österreich eine breite Solidarisierungswelle zu beobachten. Viele wollten helfen und engagierten sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe, arbeiteten freiwillig in bestehenden Organisationen mit oder halfen als Einzelperson. Es entstanden auch viele private Initiativen, die ankommende Menschen auf unterschiedlichen Ebenen unterstützten. Einige der Initiativen von 2015 bestehen bis heute, andere lösten sich bald wieder auf. Der nachfolgende Beitrag zeichnet den Verlauf einer Initiative nach, die im Herbst 2015 in einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich gegründet wurde. Die Informationen beruhen auf einem Gespräch mit zwei Flüchtlingshelferinnen dieser Initiative. [1]

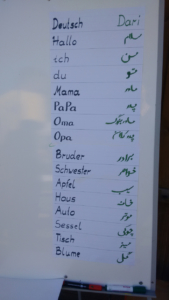

„Wir sind alle in eine Situation hineingekippt, in der wir noch nie waren …“, schildert Susanne Wenzel. Sie erinnert sich zurück an das Jahr 2015, als Bilder von Flüchtenden wochenlang die Titelblätter diverser Zeitungen beherrschten. Susanne Wenzel und Maria Hallmer wollten nicht tatenlos zusehen und schlossen sich einer Gruppe von freiwilligen Helfer*innen in ihrer Gemeinde an. Susanne berichtet von der großen Hilfsbereitschaft in der Gemeinde zu jener Zeit, in der sich ganze Familien gemeinsam für geflüchtete Menschen engagierten. Anfänglich habe man sich um die „Organisation für das tägliche Leben im Hier und Jetzt“ gekümmert, wie beispielsweise Schlafmöglichkeiten organisiert sowie Kleidung und Nahrung für geflüchtete Menschen bereitgestellt. Nach einiger Zeit mieteten die Helfer*innen Räumlichkeiten in der Gemeinde an, in denen Asylsuchende untergebracht werden konnten. Weiters wurden von den freiwillig engagierten Menschen vor Ort Deutschkurse angeboten, die Begleitung zu Arztbesuchen sowie Begegnungscafés als Orte des Austausches organisiert.

Im Laufe der Zeit habe sich die Form der Hilfestellung für geflüchtete Menschen vor Ort jedoch gravierend verändert: „… auf einmal sind die Helfer gestanden auf den Ämtern und haben Wege erledigt …“, erinnert sich Maria zurück. Sie sei plötzlich mit administrativen Dingen beschäftigt gewesen, mit denen sie sich selbst nicht ausgekannt habe. Für die Unterstützung der geflüchteten Menschen beim Asylverfahren habe sie daher einen Rechtsanwalt engagiert, was für sie auch eine finanzielle Herausforderung bedeutet habe. Hinzu kam, dass sich allmählich die Hilfestellung in das eigene Privatleben verlagert habe: „… wenn du wo hinfährst und etwas vor Ort machst und wieder nach Hause fährst, geht es nicht so ins Privatleben, als wenn du dann auf einmal vor Ämtern sitzt und die Papiere mit nach Hause nimmst …“. Beide Helferinnen erzählen, dass sie auch geflüchtete Personen bei sich zu Hause aufgenommen haben. Dies habe die Beziehung zwischen ihnen und den geflüchteten Personen dahingehend verändert, dass diese als Teil der Familie angesehen wurden: „… wir wollten einmal in der Woche hingehen und dort die Leute betreuen. Und letztendlich waren wir dann schon fast jeden Tag dort und dann haben wir sie mit nach Hause genommen und dann waren sie sowieso ein Teil der Familie …“.

Die beiden Helferinnen sind sich einig, dass sie im Zuge ihrer Unterstützung für „ihre Schützlinge“, wie sie die Asylsuchenden oft nennen, oftmals an ihre Grenzen gelangt sind. Die Unsicherheiten über den Ausgang der Asylverfahren war ein „Damoklesschwert“, das nicht nur über den Köpfen der Asylsuchenden schwebte, sondern auch die Helfer*innen sehr belastet habe. Wichtiges Ereignis in diesem Zusammenhang waren die Interviewtermine, in denen darüber entschieden wird, ob der jeweilige Asylantrag in Österreich bearbeitet werden darf oder in einem anderen EU-Mitgliedsstaat („Dublinverfahren“[2]) bearbeitet werden muss. Die Interviewtermine stellen eine schwierige Situation dar, aus der alle häufig verzweifelt herausgehen, auch weil diese Interviewsituationen mitunter „extrem demütigend“ erlebt werden, erwähnt Maria. Auch für die ehrenamtlichen Helfer*innen seien diese Entscheidungen mit großer Anspannung verbunden. So erzählen die beiden von schlaflosen Nächten und einem ständigen Bangen rund um die Bekanntgabe der Entscheidung. Hinzu kam ein beklemmendes Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit: „… das war für die meisten von uns wirklich ein Horror, weil du nicht helfen konntest, bei den wichtigen Sachen nämlich, … können sie überhaupt da bleiben …“. Auch Susanne erzählt, sie sei vom „Good will“ des Staates abhängig gewesen. Generell habe sie eine gewisse Rechtsunsicherheit verspürt und das konstante Gefühl, sich auf nichts verlassen zu können: „… es war wirklich alle zwei Wochen ein anderer Grund, warum etwas geht oder warum etwas nicht geht …“.

Das Jahr 2016 wurde von den Helferinnen als Bruch wahrgenommen. Susanne erinnert sich zurück: „… meine Familie ist nach Kroatien abgeschoben worden nach wirklich schwerstem Kampf mit großen finanziellen Nöten.“. Obwohl sich die Familie nun in Kroatien befinde, betreue sie diese jedoch weiter. Sie erzählt über die Ausweglosigkeit und die Tristesse sowie die massive psychische Belastung, der die Familie in Kroatien nun ausgesetzt sei: „… das ist praktisch nur Lagerleben …“. Die stete Konfrontation mit schwierigen Situationen, in denen sie sich häufig ohnmächtig fühlten, habe bei den freiwilligen Helfer*innen eine „allgemeine Ermüdung“ hervorgerufen: „… ohne Erfolgserlebnis ist es natürlich nicht so einfach das durchzudrücken.“ Trotzdem ist sich Susanne sicher, dass die Situation bei vielen Asylsuchenden ohne ihre Hilfe schlechter verlaufen wäre. Damit wird auch deutlich, dass sich Asylsuchende in einer gewissen Abhängigkeit zu ihren Helfer*innen befinden, da sie auf deren Hilfestellungen angewiesen sein können.

Zur allgemeinen Ermüdung der freiwilligen Helfer*innen kam noch hinzu, dass sich manche von ihnen im Laufe der Zeit zurückgezogen haben, weil die Unterstützung vom eigenen sozialen Umfeld nicht mehr gegeben war: „weil die Familien sagen, herst jetzt reicht’s, jetzt ist es langsam genug“. Gleichzeitig hätten sie sich vom Staat aufgrund der mangelhaften (wohlfahrts-)staatlichen Flüchtlingsversorgung im Stich gelassen gefühlt, und mehr noch, das gesellschaftlich-politische Klima habe sich in dieser Zeit insgesamt von einer anfänglichen Solidarität ins Gegenteil verkehrt: „Die Stimmung ist gekippt …“, erzählt Maria, selbst sie als Helferinnen sind mit Anfeindungen konfrontiert worden. Susanne bemerkt resümierend, „… die Menschen sind ja merkwürdig. Die Zuwendung zu den Flüchtlingen hat begonnen mit 72 toten Menschen im Burgenland in einem LKW … und hat geendet mit Köln“.

Mittlerweile, erzählt Susanne, haben sie wieder begonnen, ein anderes gesellschaftliches Leben aufzunehmen, „… wir haben wirklich zwei Jahre keines gehabt. Also da war nur das [die Unterstützung der geflüchteten Menschen]“. Nichtsdestotrotz gibt es vor Ort noch Asylsuchende „von damals“, die noch immer keinen Asylbescheid haben und über denen nach wie vor das „Damoklesschwert“ der Abschiebung schwebt. Von der anfänglichen großen Hilfsbereitschaft aus dem Sommer 2015 sei kaum mehr etwas übriggeblieben, auch die Helfer*innengruppe gäbe es in der anfänglichen Form nicht mehr. „Eigentlich sind wir am Ende …“, sagt Maria erschöpft. Zurückblickend würde sie diese enorme Unterstützungsleistung nicht noch einmal machen können, fasst Susanne zusammen, „weil ich nicht mehr kann“. Beide resümieren, dass sie auf privater Ebene Dinge geleistet haben, die eigentlich auf (wohlfahrts)staatlicher oder europäischer Ebene zu leisten gewesen wären. Zumindest jedoch, so sind sie sich einig, hätten sie sich gewünscht, dass ihre Unterstützungsarbeit nicht zusätzlich noch durch einen gesellschaftspolitischen Gegenwind erschwert wird.

Verfasserin: Veronika Reidinger

Veronika Reidinger, BA MA ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung und Mitglied der first-Forschungsverbünde für „Migration“ und „Nahrung und Ungleichheit“

Bildnachweis

Bild 1: Fotografin: Katharina Auer-Voigtländer

Bild 2: Fotografin: Gabriele Drack-Mayer

Bild 3: Fotografin: Julia Köstenberger

[1] Das Gespräch wurde im Rahmen der Forschungsverbundstätigkeit des Ilse-Arlt-Instituts durchgeführt. Aufgrund des Datenschutzes werden sämtliche Namen anonymisiert und die Orte nicht genauer genannt. Die dem Beitrag beigefügten Bilder stehen symbolisch für die Hilfsinitiativen in Niederösterreich bzw. für den „langen Sommer der Migration“ 2015.

[2] Im Dublinverfahren ist geregelt, dass jener EU-Staat für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig ist, in dem Asylsuchende die Europäische Union erstmals betreten. Wenn festgestellt wird, dass ein anderer europäischer Staat für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist, wird ein Übernahmeersuchen an diesen Staat ausgestellt. Somit kann es passieren, dass Asylsuchende in einen anderen EU-Mitgliedsstaat überstellt werden und nicht in Österreich bleiben dürfen.